傍観者が瞼を閉じて見続けている物語に『マッチ売りの少女』が現れたのは、かぐや姫という血式少女が黎明に保護された約四年後のことだった。

傍観者が瞼を閉じて見続けている物語に『マッチ売りの少女』が現れたのは、かぐや姫という血式少女が黎明に保護された約四年後のことだった。傍観者は最初、きっと彼女も血式少女なのだろうと考えた。しかし、マッチ売りの少女は他の血式少女たちとどこか違っていた。

彼女は他の血式少女たちのように、どこか小さな集落にひっそりと住んでいたわけではない。解放地区の真ん中で、隠れもせずに人々を相手にマッチを売っている。

にも関わらず、ずっと血式少女を探している黎明はおろか、街の人々さえも彼女のことを知らなかった。

目の前で「マッチを買ってください」と言ってくる少女を、人々はことごとく無視していた。否、無視していると言うよりも、認識できていないという感じだった。まるで、人々から無視されるのがその少女の宿命であるかのように。

傍観者はある日、どうしても彼女のことが気になって、ついに声をかけることにした。

少女はその日もマッチが売れず、路地裏に引っ込んで、自分でマッチを擦って妄想の世界に浸っているようだった。

「おいおい、俺を取り合ってケンカなんかするなよ……うへ……うへへへへ……」

だらしない笑顔で意味の分からないことを呟いている少女の肩を、ぽん、と叩く。

「ねえ、あなたひとりなの?」

「ふぇっ?」

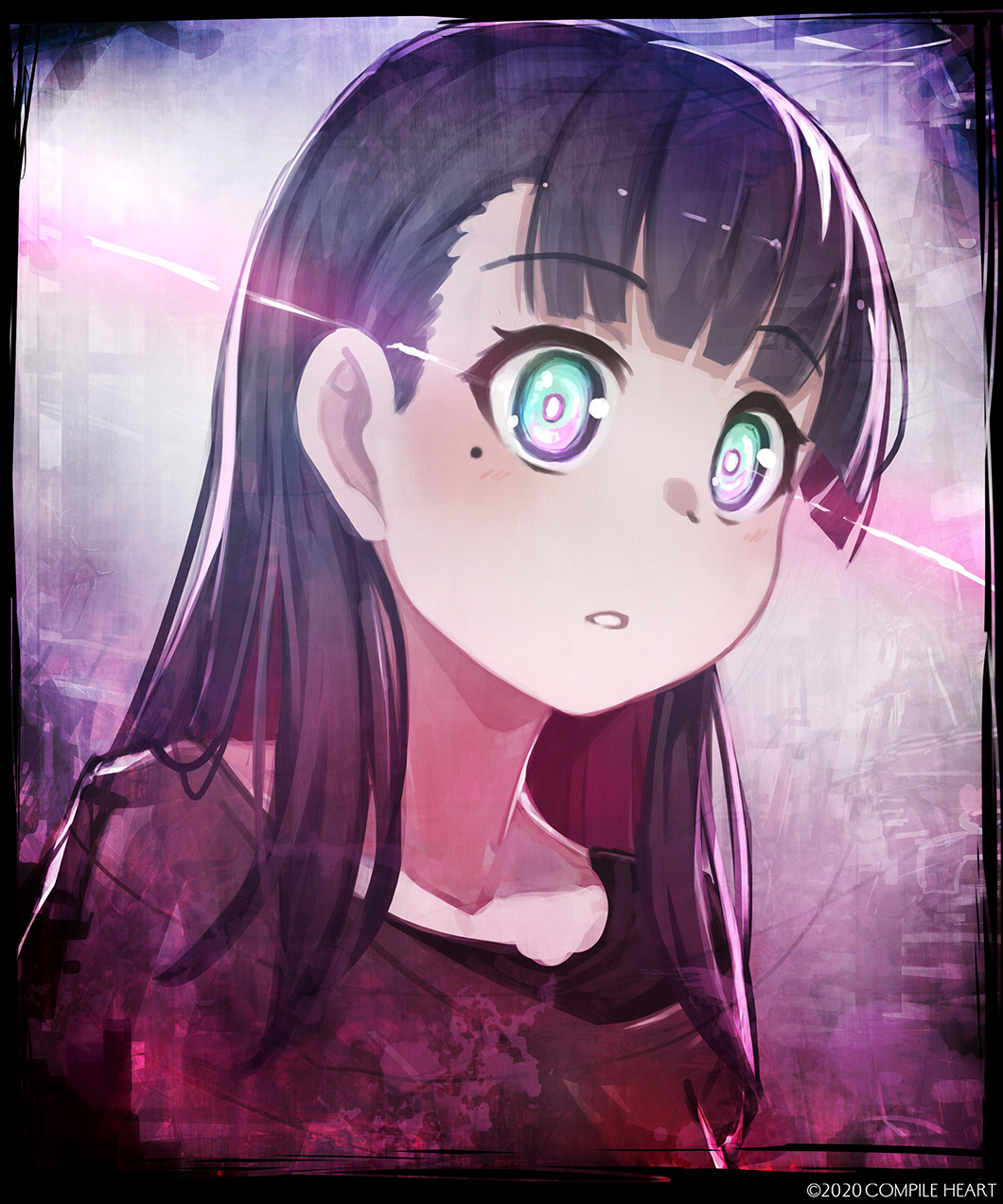

夢から覚めた少女は、何が起こったのか理解できない様子で目をぱしぱしと瞬かせる。

「そ、そうですけど……ああ、あたしのこと、み、見えるんですか……?」

「幽霊じゃあるまいし、当たり前じゃない。それでね、ご飯作り過ぎちゃったんだけど、よかったら一緒に食べてくれない?」

少女の目を真っ直ぐに見つめながら、傍観者はにっこりと笑う。

「えっ……い、いい……いいんです……か……?」

「お願いしてるのは私の方よ。じゃあ食べてくれるのね? ありがとう、助かったわ~」

戸惑う少女と手を繋ぎ、傍観者は半ば強引にすたすたと歩いていった。

◯

「ご、ごちそうさま、でした」

◯

「ご、ごちそうさま、でした」「おそまつさまでした」

食事が終わり、にこにこと笑う傍観者に、少女はおそるおそる話しかける。

「……あの……な、なんで、赤の他人のあたしに、ご飯なんて……ていうか、なんで、見えてるんですかね……他の人、全然見えないのに……」

「うーん、なんでかしら。私、昔から『見えちゃう』のよねぇ」

「見えちゃう……?」

「でも、赤の他人なのはそうよね。だから、私とお友達になりましょう?」

「とっ、ととと、友達!?」

大きな声を上げる少女。少女は、人とまともに話すことすらほぼ初めてなのだ。それがいきなり友達などと言われて、混乱も最高潮である。

「そう。あなた、お名前は?」

「なな、名前なんて、ないです……あ、あたしはただの、マッチ売りで……一本も売れたこと、ないけど……へへ……」

「名前が、ないの?」

少女の答えに、不思議そうに首を傾げる傍観者。血式少女なら自分の名前を知っているはずだ。思い違いだったのだろうか。

少女は何かを諦めているかのように笑う。それを見て、傍観者は思わず言った。

「ねぇ、じゃあ私があなたの名前をつけてあげる!」

「……え?」

「いいでしょ? そうねぇ、どんな名前がいいかしら……」

少女の意見も聞かず、瞼を閉じて考え込む傍観者。

年下。小さくて可愛らしい。守ってあげたい、妹のような――

ふと、瞼の裏に、一つの名前が浮かんできた。

「……イ……」

「い?」

「……メアリー! メアリーっていう名前はどう?」

目を白黒させる少女。

(なんなんだこいつ、いきなりすぎるだろ)

そう思いながらも、勝手に、唐突に与えられたその名前を、少女はゆっくりと、噛みしめるように口にする。

「めありい……メアリー……俺の、名前……」

「気に入ってくれた?」

「あっ、ははは、はい! あの、とっても、俺、いやあたしなんかにはもったいない、素敵な名前で……えへへ……」

卑屈な笑みを浮かべる少女に、傍観者は優しく言う。

「ねぇ、無理してそんな話し方しなくていいのよ。あなたの……メアリーの話しやすいように話してくれればいいの」

「……あ、あたしの……俺の、話しやすいように?」

「うん」

少女――メアリーは少し考え込み、そして吹っ切れたように顔を上げた。

「……じゃあ、よ」

先ほどまでとは明らかに声のトーンが変わっている。これがメアリーの素の喋り方だ。

「そっちの名前も教えてくれよ。俺だけ知らないってんじゃ……と、とと、友達って、言えねぇだろ……」

「あ、そうよね! ごめんなさい。私の名前は――」

名乗ろうとして、傍観者は、その口を噤んだ。

傍観者には名前がある。拾われたとき、大人につけられた名前だ。

しかし、何故だろう。

傍観者の脳裏には今、もう一つの名前が浮かんでいた。

「……ロ……」

「ろ?」

「……シャーロット。私の名前は、シャーロットよ」

傍観者は、それが自分の名前であると、何故か知っていた。