自治団体『黎明』本部。

地上と隔絶され地下監獄と化したこの街の中で、電気の供給が生きている数少ない建物の一つである。街の治安を維持する黎明メンバーの他、老人や子供、傷病者などが身を寄せている。

この街に生きる人々にとっての最後の砦だ。

その大きな建物の中でも最奥にある研究室内のミーティングスペース。そこに、黎明の主要メンバーである六人の人間が集まっていた。

「……私は忙しい。手早く済ませてくれたまえよ」

研究班の班長、通称『博士』。年齢は四〇代半ば。やせこけた頬に生気のない顔はいかにも引きこもりの研究者といった風情だ。いわゆる天才と呼ばれる部類の人間で、ジェイルやメルヒェンの正体を暴くため難解な研究を続けている。

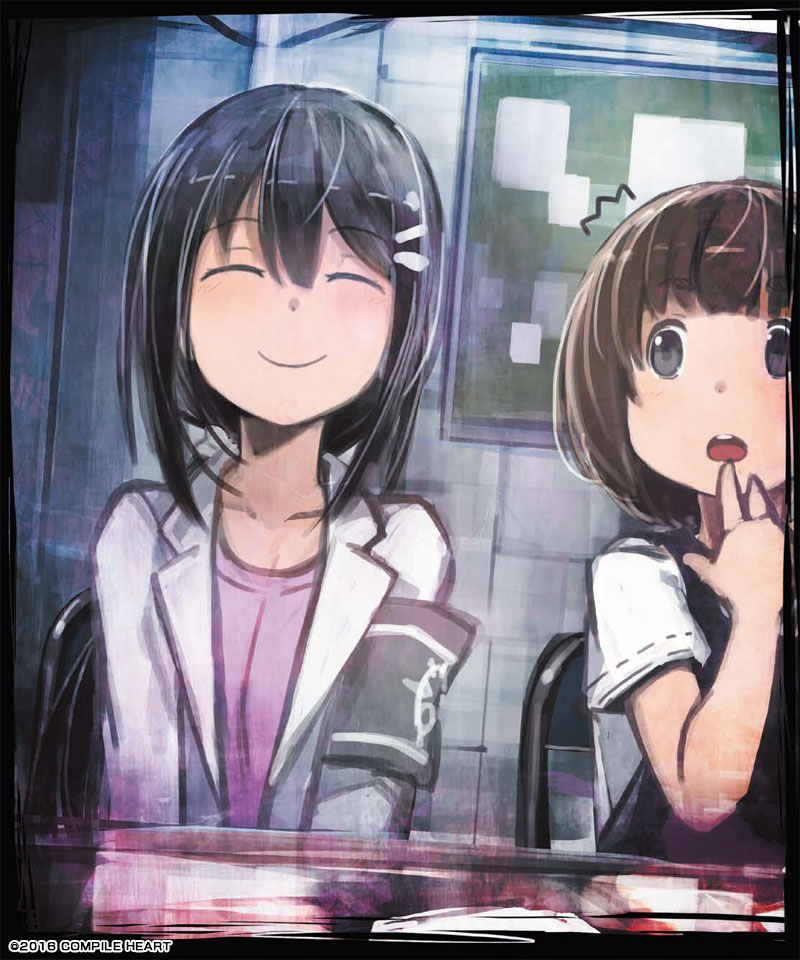

「まぁまぁ博士……大事なミーティングですよ」

博士の第一助手、通称『助手』。年齢は三〇代前半。その風貌は博士に比べれば健康的ではあるものの、やはりどこか頼りない。だがその頭脳は博士に匹敵するほどで、黎明が結成された約一年後に所属してすぐ、唯一博士が自ら指名した助手である。

「今日は特に、少し時間がかかることになりそうだ」

自警隊の隊長、通称『隊長』。年齢は三〇代後半。がっしりとした身体と精悍な顔つきはそれだけでも頼もしさを感じさせる。その身をもってメルヒェン達と戦いながら人々を守る戦闘部隊のリーダーだ。黎明を組織したのは彼と言ってもいい。

「あんだよ、何かあったのか?」

整備班の班長、通称『棟梁』。年齢は五〇代後半。その通称が示す通り、頑固な職人気質をそのまま形にしたような外見をしているが、人々が住むための建物や電気、水道などのインフラの整備ができる技術者達をそつなくまとめ上げている。

「悪い話じゃなければいいんだけど……」

生活班の班長、通称『お母さん』。年齢は二〇代後半。ややふくよかながらもそれが包容力を感じさせる。食糧の確保や分配、またゴミ処理などの身近な生活ルールを整えて人々に周知徹底を促しながら、同時に人々の小さな不満や不安を取り除く役目も果たしている。

「メルヒェンの被害は、徐々に少なくなってます」

救護班の班長、通称『先生』。年齢は二〇代半ば。年若くして凄腕の女性外科医、という肩書きが持つ怜悧な響きとは裏腹に、慈愛に満ちた微笑みでメルヒェンに傷つけられた人々の心の傷までも癒す、地下監獄のナイチンゲールだ。

博士、助手、隊長、先生、棟梁、お母さん。

この六人が、黎明を動かして人々の生活を守っている主要メンバーだった。

六人はこうして定期的に集まり、活動報告や情報交換のためのミーティングを行っている。

なぜこんな一番奥の研究室でするのかと言えば、理由は博士である。博士は研究のためならばメルヒェン達の巣窟にすら出向くが、研究以外の目的ではこの研究室を出ようとすらしない引きこもりだった。そのため博士は、黎明の主要メンバー以外にはほんど顔も知られていないほどである。そんなわけで博士が研究室から出ようとしないため、ミーティングの場所も必然的にここになってしまうのだ。

「では、始めましょう。まずは各班報告から」

ミーティングの議長はいつも助手が務める。これも適材適所である。彼に促されて各班がそれぞれの活動報告を行うと、先生が言った通り、最近ではメルヒェンからの被害が徐々に減ってきている事が分かる。黎明の活動が実を結んでいる証拠なのかもしれない。

そして今回、特に重要なのは隊長の報告だった。

「では、報告する……監獄塔への侵入に、成功した」

ミーティングルームに、緊張が走った。

ジェイルに寄生された街はねじれた監獄塔を中心に七つのエリアに分かれており、それぞれのエリアにある歪んだ街の一部がメルヒェンの巣や人間の収容所になっている。黎明メンバーはそれらをまとめて『ダンジョン』と呼んでいる。

博士は研究のため、助手や自警隊と共にそれぞれのエリアにあるダンジョンへの立ち入り調査を進めていた。もちろんメルヒェン達に邪魔されて途中で退却することにはなるのだが、それでもその調査は少しずつ実を結んでいる。

そして今回。七つのダンジョンを一通り調査し終えた博士達は、ついに監獄塔への侵入に成功したのである。

色めき立って、棟梁が身を乗り出す。

「どうだった? 予想通りだったのか?」

「ひとまず三階部分まで探索したんだが……予想通りだった。やっぱりあの塔、もぬけの殻かもしれないぞ」

黎明は、監獄塔やダンジョンからメルヒェンが出てきたらすぐに分かるように、人員を割いて入り口を監視している。とはいえその手段は望遠鏡などのアナログな手段に限られるため正確な監視とは言えないのだが、それを差し引いても——

監獄塔に、一年以上もメルヒェンの出入りが全くないのである。

もしかして、塔の中にメルヒェンはいないのではないか? その疑問が生じたのはもうずいぶん前の事だ。それから十分な期間監視を続け、やはりメルヒェンの出入りがない事を確認し、今回自警隊の少数精鋭が調査に入ったのだった。

「俺は、大規模な調査隊を組織して、本格的に監獄塔を登ることを提案する」

それが、今回のミーティングの最重要議題だった。

「博士、あの塔はまだ成長してるんだろ?」

無言で頷く博士。それに続いて助手が補足する。

「塔の成長も遅くはなっていますが、やはりまだ徐々に伸びているようです」

研究班の調査では、この街は地表から六〇〇メートル以上地下に沈んでいる。それに対して監獄塔は、寄生される前は元々二五〇メートルくらいの高層ビルだったのだが、ジェイルに寄生されてからはねじれながら伸びており、今では三〇〇メートルを超えているのだ。

「寄生された建物の中で、あの塔だけが他と違いすぎる。あの塔に調査隊を送り込めばきっと何か分かるはずだ」

決意に満ちた隊長の声にメンバーは押し黙った。誰もが、きっといつかはそれが必要になると思っていた。

しかし——

「危なすぎるわ」

沈黙を破ったのはお母さんだった。

「メルヒェンがいないとしても、中がどうなってるか分からないのに」

「私も、そう思います……」

控えめに同意したのは先生。やはり積極的に身を危険に晒すことには立場上賛成できない。

「なら、ずっとこうやってメルヒェンといたちごっこしながら暮らしていくのか? このままじゃいつまで経っても俺達はこの監獄から抜け出せないぞ?」

隊長の反論に、先生もお母さんも再び押し黙る。当然ながら隊長の言う事も最もなのだ。いつかはこちらから積極的に動く必要がある。そう分かってはいるのだが。

「……博士はどうだ?」

「是非もない。私は賛成だ。ここであれこれ頭を捻るだけでは研究にも限界がある。周りのダンジョンは概ね見てしまった。敵の懐に飛び込んで直接サンプルなり何なり調べられれば、研究も大幅に進むだろう」

「……僕も、賛成です。おそらく、ジェイルというのは一つの植物のようなもの……メルヒェンは、枝から落ちた実のようなものだと思います。ジェイルの事を知るためには、茎や幹を調べないと……」

「棟梁は?」

「聞くまでもねぇや。中に何もいねぇならとりあえず突っ込んでみりゃいい。メルヒェン共と全面戦争始めるよりはマシだろうが」

多数決なら四対二、調査隊派遣は可決である。しかしやはり女性陣は即決できないようで、かと言って反論をするでもなく、眉根を寄せて悩んでいる。

そんな女性達に、隊長はゆっくりと口を開く。

「……あくまでも目的は調査であって、敵がいても積極的な交戦はしない。調査隊は自警隊から最精鋭のメンバーを選んでいく。十人の隊員に一人の分隊長をつけた分隊三個からなる小隊だ。もちろん小隊長には俺が着く。武装も弾薬も持てるだけ全部持っていく。装備は棟梁達に完璧に整備してもらう。危なくなればすぐに引き返す……どうだ?」

隊長は安全を重視する事を強調して女性二人を説得する。調査隊を指揮するのが隊長である事には誰も異論はなく、残りの三人も隊長に説得を任せている。

やがて、顔を上げた先生の目には、強い決意の光が宿っていた。

「……分かりました。ただし、私も一緒に行きます」

そう言われて、隊長の目が泳ぐ。

「それは……駄目だ。足手まといになる」

「それが目的です。足手まといの私がいれば、絶対に無茶は出来ませんよね?」

そう言ってにっこりと笑う先生。

「それに、今までだって博士達とダンジョンを調査してたじゃないですか。私、さすがに博士よりは体力あると思いますよ」

「む……」

渋面になる博士とは反対に、先生は笑顔のままで。

「私を守るために安全最優先で。それなら賛成します」

私を守るため、と言いながら、実質は隊員を守るためだ。足手まといさえいれば撤退の基準は極めて緩くなる。

「じゃ……じゃあ、私も行くわ! お弁当も作る!」

「おう、だったら俺ら全員で行こうじゃねぇか。黎明のリーダーとしてよ」

「お母さん……棟梁まで……」

残りのメンバーが次々と賛同する。これで多数決なら五対一。

隊長は腕組みをして考え込む。

先生の言う通り、確かに博士と助手は調査隊に欠かせないメンバーである。先生と棟梁の腕はいざという時に役立ちそうだし、お母さんが一緒にいれば隊員達の士気も上がるだろう。そして隊長には、決して体力があるとは言えない博士達を守りながら、犠牲を出さずにダンジョンを調査してきた実績と自負もあった。

ついに隊長は両手を上げて降参した。

「分かったよ……全員で行こう。ただし、さらに時間をかけて安全を確認する。それで塔の中にメルヒェンがいないと確信できてからだ」

誰からも異論はあがらない。こうして調査隊の派遣は決定された。

「では次……」

助手が次の議題に移ろうとした、その時。

研究室の奥にある扉の向こうから、赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。

「あらあら、起きちゃったのね」

お母さんが慌てて席を立ち、扉の向こうへと消える。しばらくすると泣き声はやみ、明るい笑い声が聞こえてきた。

「……ちょうどいい。あの赤ん坊の話をしておきましょう」

研究室の奥で育てられているのは、二年前に隊長が拾ってきた赤ん坊である。

——メルヒェンの頭を素手で潰した、目がピンク色に光る、あの。

この二年間、様々な調査がなされた。その赤ん坊はメルヒェンの血液を与えると目がピンク色に光って性格が凶暴になり、身体能力が大幅に向上する。だが、結局その理由ははっきりとはせず、とりあえずは普通の人間として育てられていた。

「何か分かったのか?」

「いえ……ただ、先日、初めて言葉を喋りました」

「わぁ! なんて喋ったんですか?」

先生が嬉しそうに笑いながらぽんと手を叩く。街がこんな状況になってからは子供を産む人もほとんどいないため、こういった話題は貴重なのだ。

だが、助手の表情は、これが楽しい話題ではない事を物語っていた。

「……なんて喋ったんだ?」

答えようとしない助手に、隊長が聞き返す。

助手は、ゆっくりとその口を開いた。

「……『お婆さんのお耳はどうしてそんなに大きいの』、と」

To Be Continued....

連載第4回は、5月26日発売の電撃PlayStation® Vol.615に掲載